武御雷神

鹿島神宮・春日大社の祭神と同一であり、「武の神」として日清日露の戦いに武運長久を願う人が絶えなかった。

別名(建御雷神・建御雷之男神・武甕槌神・建雷神 全て「タケミカヅチノカミ」)

毘沙門天

夏祭(祇園祭)の祭神にして夏越祭ともうしますように、暑気を避け、病気除けの「疫病退散」「五穀豊穣」の御神徳があります。

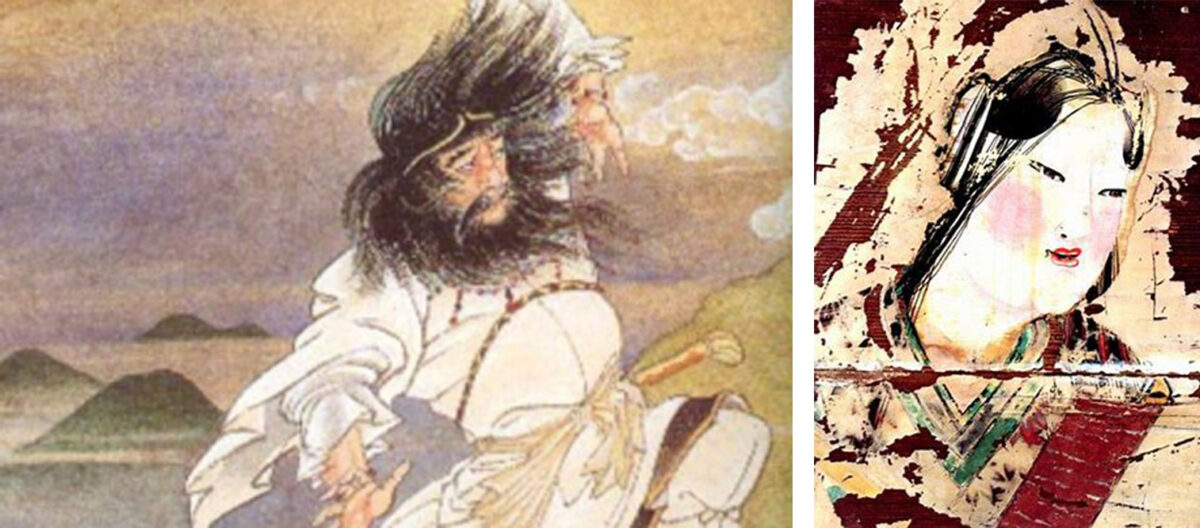

素盞嗚尊 奇稲田姫

夏祭(祇園祭)の祭神にして夏越祭ともうしますように、暑気を避け、病気除けの「疫病退散」「五穀豊穣」の御神徳があります。

手置帆負神 彦狭知神

古語捨遺(古事記、日本書紀とともに最古の書物)に「手置帆負神、彦狭知神の二神、斎斧、斎鋤を以て、初めて山の材を採りて、正殿を構(つく)り立て給いき。」とあるにより「匠の神」「術の神」「産業守護の神」と称えられ、地鎮祭・上棟祭・新宅祭・作業安全祈願祭等、多くの御神徳を授けておられます。

境内社の祭神

当社には、境内社が二社ございます。

一社は、「勝山稲荷神社」、

二社目は、「猿⽥彦⼤神」です。

「勝山稲荷神社」は、由緒は不詳ですが、長岡京があった京都府向日市にある、延喜式神明帳にも記載された向日神社(祭神は、当社と同じ「イカズチノカミ」であり、重要無形文化財の本殿は、明治神宮のモデルにもなった)の境内社「勝山稲荷神社」の御分霊を勧請したものと伝えられています。

稲荷社の祭神は、「宇迦之御魂神」であり、ご神徳は食物を作り出す神様とされております。「イナリ」の語源は、「稲成り」つまり五穀豊壌を意味します。

また「生成り」にも通じ物がふえる事を司る神様とされ、商売の神と信仰されています。

「猿田彦大神」は、由緒によると「神石建立 天保十四年(1843年)十二月二十二日」とあります。 「猿田彦大神」は、邇邇芸尊(ニニギノミコト)が天降りされる時に、天上にお迎えし、道のないところには道を造り、沿道を邪魔する邪神・悪神を祓い除けて、天の浮き橋を渡り、筑紫の日向の高千穂をご降臨の地とご案内された神様です。

その御神徳は、猿田彦大神が通りや道々の角などに祀られている事で分かるように、道中・旅行の安全を守り邪霊から身を守る神様です。又、夫婦仲が大変良く長生きされた事から、夫婦円満、長寿、病気平癒、高齢者の下半身健康に良いとされております。

六十日に一度訪れる「庚申の日」に「庚申待ち」を行う、「庚申信仰」として信仰されており、正月明けの初めての庚申の日には「初庚申祭」が斎行されます。

当社には、大きな神石(庚申塚という)が鎮座してあり、平成十九年に、その御 神石を覆う庚申堂を建設致しました。

庚申塚・庚申信仰 について

「

さて、中国より伝わった道教の「

更に、「申の日に赤い下着を着ると寝たきりにならなくて済むし、年を取っても、下の世話にならなくて済む」「申(さる)は「去る」を意味し、悪い事は去る・病が去る」など幸せを運ぶと言い伝えられており、赤い朱の色も「目出度い色・魔除けの色」とされております。

そのようなことで、東京巣鴨の

くくり猿について

猿田彦大神は、日本書紀に書かれてあるように「導きの神」「道ひらきの神」として各地に祀られ、様々な人を幸福へと導く神様として、崇められています。その猿田彦大神を敬う「庚申信仰」は、「願いを叶えるためには欲を捨てる」という云われがあり、意のままに自由に動く猿の手足をくくることにより、自分の意思を固めて祈願成就を祈る事が、この「くくり猿」です。

病気がサル(去る)・災難がサル(去る)などと考えられ、 (縁)をくくりつける事で「縁を結ぶ」として、就職・恋愛・結婚とのご縁を結びます。

猿の背中に願い事を書き、祈りながら紐に結んでください。